海国际水展了解到,近日,浙江师范大学膜法水处理研究团队传来重要喜讯 —— 该团队核心成员滕佳恒副教授在环境科学领域国际顶级期刊《Water Research》在线发表了一项关于膜污染控制的创新性研究成果。这篇题为 “Multiscale thermodynamic insights into membrane fouling control by biochar-activated peroxymonosulfate pretreatment: Synergy of oxidation and adsorption”(生物炭活化过一硫酸氢钾预处理控制膜污染的多尺度热力学机制:氧化与吸附的协同效应)的论文,一经发表便引发领域内广泛关注。值得关注的是,《Water Research》作为自然指数(Nature Index)收录的权威源刊,最新影响因子高达 12.4,其学术影响力与行业认可度在环境工程领域处于顶尖水平。

从成果贡献团队来看,浙江师范大学硕士研究生谢铭静凭借扎实的研究工作成为论文第一作者,滕佳恒副教授与林红军教授共同担任联合通讯作者,而浙江师范大学则被明确列为第一通讯单位,这一署名结构充分彰显了学校在该研究领域的学术引领地位,以及团队在人才培养与科研协作方面的深厚实力。

在当前水处理技术发展进程中,超滤、纳滤等先进膜分离技术因高效、低耗等优势,被视为解决水资源净化与循环利用的关键技术之一。然而,膜污染问题始终是制约该类技术大规模产业化应用的核心瓶颈—— 水中有机物易在膜表面沉积形成致密污堵层,不仅会导致膜通量急剧下降、过滤效率降低,还会缩短膜组件使用寿命、增加运行成本,这一难题长期以来困扰着全球水处理领域的科研人员与工程技术人员。

针对这一行业痛点,滕佳恒副教授团队经过长期系统研究,创新性地提出了 “生物炭(Biochar, BC)活化过一硫酸氢钾(PMS)预处理” 的膜污染控制策略,并通过多维度实验与理论分析,首次完整揭示了该策略的作用机制与调控规律。

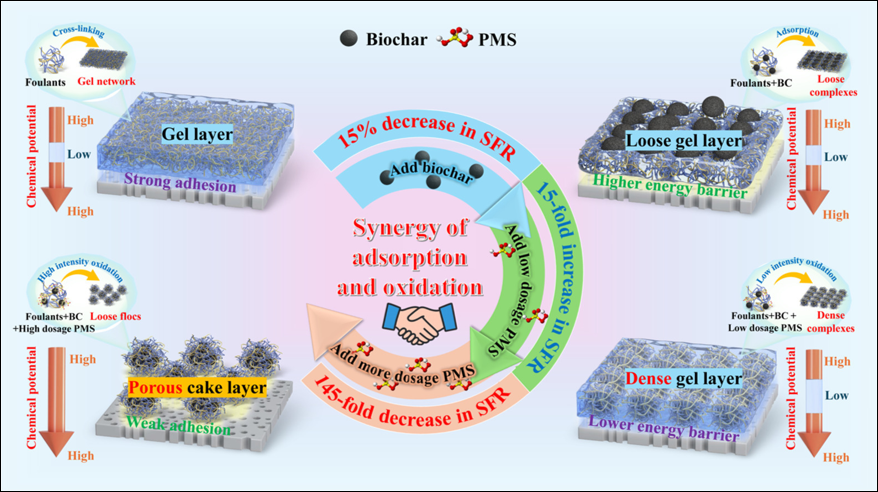

团队的研究数据显示,氧化强度对膜污染控制效果具有决定性影响:在低强度氧化条件下,污染物与生物炭之间会形成过度紧密的结合状态,进而在膜表面生成致密的污染复合层,这种复合层反而会加剧膜堵塞,导致膜的比过滤阻力较未处理状态增加近 15 倍;与之相反,当氧化强度提升至适宜水平时,高强度氧化能够有效破坏污染物分子间的交联结构,使污染层呈现疏松多孔的微观形态,此时膜的比过滤阻力可较未处理状态降低近 145 倍,膜通量得到显著恢复与提升,过滤性能实现质的飞跃。

为了深入解析这一现象背后的科学原理,团队创新性地将密度泛函理论(DFT)计算与热力学建模相结合,从分子尺度到宏观过滤过程,构建了多尺度研究框架。研究发现,在不同氧化强度下,污染物 - 生物炭复合物的水合半径、界面粘附能以及化学势会呈现出显著差异,而这些微观物理化学参数的变化,正是决定膜污染形成与发展趋势的关键因素。这一发现不仅为理解膜污染机制提供了全新的理论视角,更建立了一套可用于优化 BC/PMS 预处理工艺的多尺度热力学理论体系,为后续相关技术的工业化应用提供了坚实的科学依据。

该研究成果的价值不仅体现在理论层面的突破 —— 它进一步深化了学术界对膜污染形成机理的认知,填补了 “氧化 - 吸附协同调控膜污染” 领域的理论空白;更在应用层面为行业提供了切实可行的解决方案,为开发高效、低成本、可持续的膜污染控制技术开辟了新路径。

上海国际水展知悉,这项研究工作的顺利开展得到了多项国家级与省级科研项目的有力支持,包括国家自然科学基金项目、浙江省自然科学基金项目以及浙江省重点研发计划项目,充分体现了国家与地方对水资源领域关键技术研发的高度重视。值得一提的是,这已是浙江师范大学膜法课题组在 2025 年度内于《Water Research》期刊发表的第 7 篇高水平论文,如此密集的顶尖成果产出,不仅彰显了团队在膜法水处理领域的持续创新能力,也标志着浙江师范大学在该学科方向已跻身国内乃至国际领先行列。

来源:浙江师范大学地理与环境科学学院

如果有侵权行为,请联系删除。