在即将开幕的上海国际水展上,各类前沿水技术将竞相展出,纳滤技术也是其中的一种。在现代社会,饮用水的水质安全是关乎公众健康的大事,就像大厦的基石一样重要。纳滤技术作为一种先进的分离手段,正逐步成为保障饮用水安全的关键力量。

纳滤膜材料多种多样,从化学成分角度划分,主要有聚合物类和非聚合物类。在聚合物类中,聚酰胺薄膜复合膜(TFC)是“主力军”,它是通过界面聚合法制作出来的。这种膜的表面很平整,结构分为顶层的聚酰胺分离层和底部的多孔支撑层。传统的聚酰胺纳滤膜在渗透选择性上存在一定局限,不过科研人员发现,通过调整膜的材料和结构,就能提升它的分离性能。非聚合物类纳滤膜则包含陶瓷基纳滤膜和新型二维材料纳滤膜等,它们也在不断发展,展现出独特的优势。

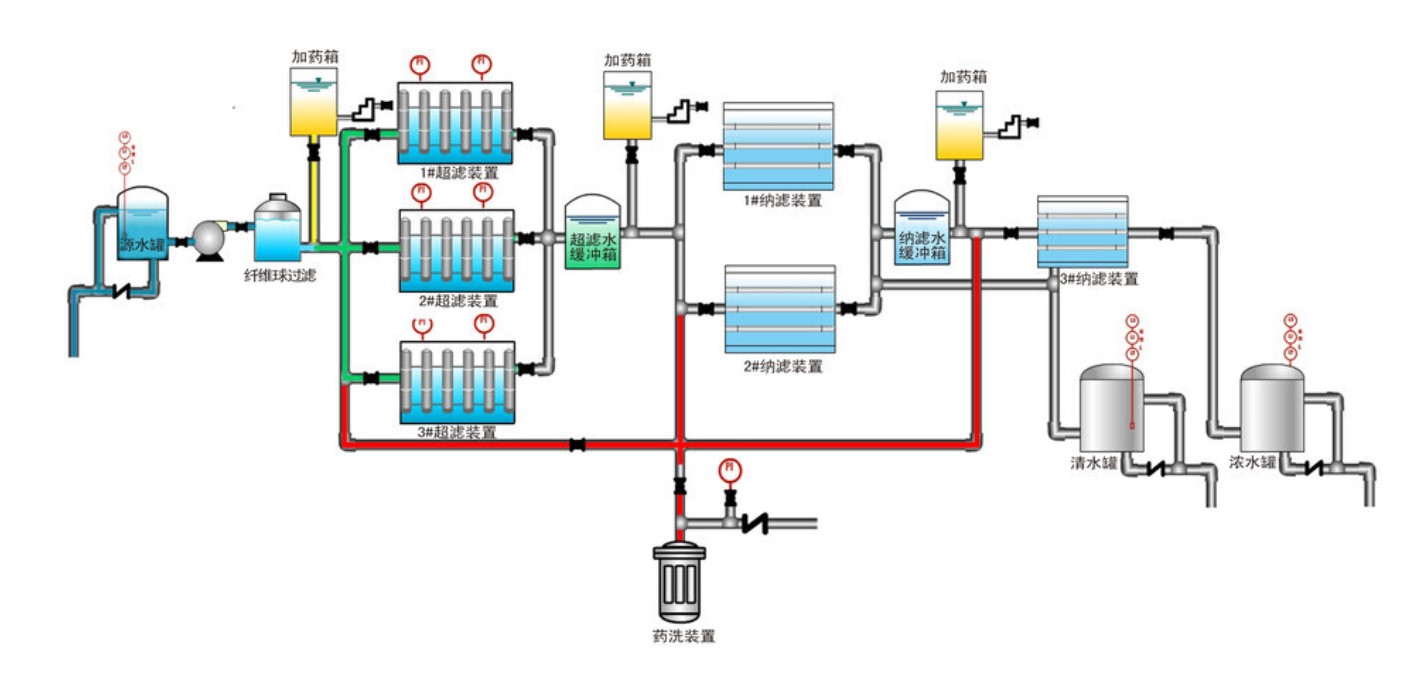

在地表水净化方面,纳滤技术有一套成熟的流程。通常会先进行前处理,比如用混凝 - 沉淀、微滤、超滤等方法,把原水中的颗粒物和部分天然有机质去除掉,这样就能减轻后续纳滤环节的膜污染问题。经过前处理后,纳滤单元就开始发挥关键作用,它能高效去除水中大部分污染物,让出水水质更有保障。而且,纳滤膜对水中天然有机质的去除效果很好,这就大大减少了后续消毒时产生高毒性消毒副产物的可能性。

地下水处理时,纳滤膜主要用来降低水的硬度、软化水质。但如果过度去除硬度,会导致出水中钙镁等矿物质含量不足,还会增加膜结垢的风险。所以现在的研究方向是调控膜的截留性能,选择性地去除硫酸根,同时保留矿物质,既提升了水中矿物质含量,又降低了膜结垢的概率。另外,对于地下水中的砷和全氟类等污染物,纳滤膜也能有较高的去除率。

水回用过程中,纳滤膜主要负责去除有毒有害的痕量新污染物和病原体。纳滤膜有孔径筛分和电荷排斥的特性,对亲水大分子和荷负电新污染物的去除效果不错。但对于疏水性和极性较强的污染物,像内分泌干扰素、消毒副产物等,去除率就不太理想。不过科学家们有办法,通过在膜表面进行涂层处理,改变膜的亲水性和孔径,就能提高对疏水性污染物的去除效果;还可以引入额外的纳米通道,加快水的传输速度,利用稀释效应降低出水中新污染物的浓度。需要注意的是,虽然纳滤膜的孔径一般小于等于2nm,能有效去除病毒,但有研究发现膜材料中的纳米缺陷可能会让病毒有跨膜的风险,所以必须研究新的膜制备和后处理方法,保证膜的完整性,彻底截留病毒。

苦咸水脱盐方面,纳滤技术可以有效去除二价离子、溶解性有机物,还能部分去除一价离子。要是把它和电容去离子、离子交换、正渗透等技术结合起来,脱盐效率会更高。

在饮用水终端,为了应对自来水在管网系统和二次供水中可能出现的二次污染风险,降低消毒副产物浓度,在终端安装纳滤净水设备是个好办法,能保障人们喝到的每一滴水都是安全的。对于那些缺乏安全稳定饮用水供应的落后地区,纳滤技术还能提供机动性强的分散式终端饮用水净化方案。

总的来说,纳滤技术在饮用水处理领域的应用前景十分广阔。但为了更好地保障饮用水供应的稳定、安全和可靠,未来纳滤技术的研发需要重点关注优化膜材料的抗污染能力、化学稳定性、完整性和选择性。相信在科研人员的不断努力下,纳滤技术会为我们的饮用水安全提供更坚实的保障。